Pressebericht zur Sitzung des Gemeinderates vom 03.07.2023

Tagesordnung - öffentliche Sitzung:

Sachverhalt:

Im Rahmen des Energieeffizienznetzwerkes der ÜZ Unterfranken wurden in der Vergangenheit bereits sämtliche gemeindlichen Liegenschaften untersucht, auf denen die Nutzung einer PV Anlage möglich und sinnvoll ist. Die Gemeinde betreibt bereits mehrere PV-Anlagen.

Eine auf dem Bauhof und zwei auf dem Rathaus. Mit der ÜZ wurde damals abgestimmt, dass insbesondere die neu geschaffene Lagerhalle für die Installation einer PV-Anlage prädestiniert ist. Er dort erzeugte Strom könnte im Rahmen der Eigennutzung für den Betrieb der Altmainsporthalle, der Schule und der Kulturhalle eingesetzt werden.

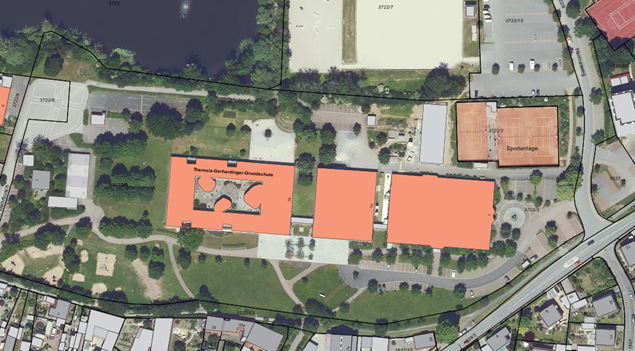

Bereits bei der Planung der neuen Lagerhalle am Hermasweg war sich der Gemeinderat einig, dort, sollte dies wirtschaftlich vernünftig sein, eine PV-Anlage zu installieren. Zwischenzeitlich ist die Lagerhalle fertig gestellt und es haben erste Abstimmungsgespräche mit dem planenden Büro Baur Consult aus Hassfurt stattgefunden. Das Büro Baur Consult hat bereits die komplette Gebäudetechnik im Gesamtareal der Schule, der Kulturhalle und der Altmainsporthalle geplant. Am 23. Juni fand ein Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Firma Baur Consult, der Gemeinde und der ÜZ statt. Es wurde eine Lösung erarbeitet, die es ermöglicht, den eigenen zeugten Strom in der Schule, der Kulturhalle und der Altmainsporthalle zu nutzen. Die ÜZ wurde bereits in die ersten Überlegungen und Planungen eingebunden. Herr Mantel von der Firma Bauer Consult stellt in der Sitzung die ersten Überlegungen vor und steht für Fragen zur Verfügung. Sollte der Gemeinderat dem zustimmen, könnte nach einer entsprechenden Planung durch den Fachplaner die Ausschreibung für eine PV Anlage erfolgen.

Diskussionsverlauf:

Der Erste Bürgermeister begrüßt Herrn Mantel und Herrn Leuchter von der Firma BaurConsult aus Haßfurt. Herr Mantel erklärt dem Gremium anhand einer Power Point Präsentation, die zum Bestandteil dieser Niederschrift erklärt wird, die Bestandsituation. Fraglich ist, wie die 3 vorhandenen Hausanschlüsse kombiniert werden können, damit die angedachte PV-Anlage optimal genutzt werden kann.

Herr Mantel geht auf die angedachten Vorschläge ein. Zwei separate Schaltungen der ÜZ können aufgelöst werden, hierdurch kann eine Ersparnis der Grundgebühr erreicht werden. An der ÜZ Zuleitung muss nichts verändert werden. Ergebnis ist die Zusammenlegung der Liegenschaften Kulturhalle, Altmain-Sporthalle und Grundschule hinsichtlich der PV-Anlage.

Herr Mantel geht weiterhin auf die angedachten Maßnahmen hinsichtlich des Umbaus ein. Weiterhin erklärt er dem Gremium den geplanten Kabelweg der Verbindungsleitung.

Gemeinderat Dr. Oster möchte wissen, ob es sich bei den Zwischenzählern um Smart Zähler handelt. Weiterhin möchte er wissen, ob im Zuge der angedachten Planung der PV-Anlage der künftige Kita Neubau berücksichtigt ist.

Herr Mantel von der Firma BaurConsult erklärt, dass es in der Planung geprüft werden könnte, den Kita Neubau als 5. Gebäudekomplex aufzunehmen. Es sind auf jeden Fall Smart Zähler verbaut. Dies ist bereits in der Altmain-Sporthalle verbaut. Sinnvollerweise würde das selbe System verbaut werden, damit nur eine Software benötigt wird. Der Bürgermeister erklärt, dass der Kita Neubau bereits mit einer PV-Anlage geplant ist, die so dimensioniert ist, dass sie auf den Betrieb des Kitas optimal ausgerichtet ist. Ob eine Verbindung der beiden PV-Anlagen zielführend ist, müsst geprüft werden. Hierzu wird der Bürgermeister Kontakt mit den Fachplanern der Kita aufnehmen.

Gemeinderat Kupcyzk möchte wissen, welchen Verbrauch die Grundschule tagsüber hat. Er fragt sich, ob es sinnvoll wäre, hier einen Speicher einzubauen, um diesen Strom am Abend für die Nutzung der Altmain-Sporthalle zu verwenden. Herr Mantel und Herr Leuchter erklären, dass dies durchgerechnet werden muss. Auch die vorhandenen Grundverbraucher müssen berücksichtigt werden.

Gemeinderätin Frau Braun möchte wissen, ob die Gemeinde den erzeugten Strom weiterverkaufen darf, z.B. an Mieter. Die Gemeinde darf jedoch nicht als Stromerzeuger auftreten. Gemeinderätin Frau Verne bekräftigt, dass eine Cloud möglich wäre. Sie bittet auch darum, dass der Kita Neubau in die Überlegungen mit aufgenommen wird, um einen Synergieeffekt zu erzielen.

Der Erste Bürgermeister erklärt, dass es sich heute um den Beginn der Planungen handelt. Es wäre ungewöhnlich, wenn bereits jedes Detail bedacht wäre.

Gemeinderätin Frau Braun möchte wissen, ob die Ausrichtung der Lagerhalle optimal ist. Herr Mantel von der Firma BaurConsult verneint dies. Nach der reinen Lehre wäre die Südausrichtung für den maximalen Stromertrag optimaler. Jedoch geht zwischenzeitlich der Trend zu Ost/West-Anlagen, um den Stromertrag für Anlagen für den Eigenverbrauch über einen längeren Zeitraum zu strecken. Die Halle hat eine Ost-Ausrichtung. Somit fällt der Strom verstärkt am Morgen bis zum frühen Nachmittag an. Dies könnte gerade mit den Verbräuchen in der Schule den Nachteil ausgleichen.

Gemeinderat Herr Weidinger möchte wissen, ob bei den Gesprächen mit der ÜZ die Cloud bereits angesprochen wurde. Herr Mantel erklärt, dass die Firma Baur Consult noch keinen Planungsauftrag hat und dies noch nicht angesprochen wurde. Hier sind Gespräche mit der Firma ÜZ notwendig.

Gemeinderätin Frau Verne fragt nach den Ergebnissen des Energieeffizienznetzwerkes gemäß dem Sachverhalt in der Beschlussvorlage und wann diese erstellt wurde. Der Erste Bürgermeister sagt, hierzu könnte ein Vertreter von der ÜZ dies in der Sitzung erläutern. Wenn der Gemeinderat dies wünscht, kann dies vorgestellt werden.

Nach der Diskussion im Gremium wird der Beschlussvorschlag der Verwaltung wie folgt geändert.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die heutigen Ausführungen zur Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung ein Angebot zwecks der Planung einzuholen.

Abstimmungsergebnis: 14 : 0

Sachverhalt:

Das Wärmeplanungsgesetz nimmt Länder und Kommunen in die Pflicht: Sie sollen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Für Großstädte sollen diese Wärmepläne bis Ende 2025 fertig sein, kleinere Städte sollen zwei Jahre länger Zeit haben. Für kleinere Gemeinden steht dies noch nicht fest. Geplant ist eine solche kommunale Wärmeplanung jedoch auch für diese. Die Wärmepläne der Kommunen sollen eine wichtige Orientierung für Bürgerinnen und Bürger sein, weil sie so erfahren, ob ihr Haus potentiell an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen werden kann.

Die kommunale Wärmeplanung stellt ein übergeordnetes Instrument dar, mit dem Kommunen einen Überblick darüber erhalten, welche potenziellen Wärmequellen sich in ihrem Gebiet befinden, wie die Beheizung des Gebäudebestands erfolgt und welche Gebiete in Zukunft auf welche Weise möglichst unter Einsatz der im Gebiet der Kommune vorhandenen Wärmequellen beheizt werden sollen. D.h. es werden Daten zu den Bestandsgebäuden erhoben, vorhandene Wärmepotenziale aufgelistet und letzten Endes Gebiete ausgewiesen, in denen beispielsweise ein Wärmenetz sinnvoll ist und andere Gebiete, in denen wiederum eine dezentrale Beheizung der Gebäude mehr Sinn macht.

Einige Bundesländer haben schon eine sogenannte kommunale Wärmeplanung und derzeit ist ein Gesetz (Wärmeplanungsgesetz, WPG) in Arbeit, das bundesweit Kommunen ab einer bestimmten Einwohnerzahl zur Durchführung einer kommunalen Wärmeplanung verpflichten soll. Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern sollen nach dem momentanen Gesetzesentwurf (Stand 01.06.2023) nicht zur Wärmeplanung verpflichtet werden, allerdings gab es in der letzten Zeit auch hier Stimmen, die auch das gefordert haben. Der Gesetzesentwurf beschreibt das Vorgehen kurz wie folgt:

- Bestandsanalyse

- Potenzialanalyse

- Zielszenario

- Einteilung des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete

Nahwärmenetze und/oder Fernwärmenetze spielen bei der Kommunalen Wärmeplanung eine große Rolle.

Für unsere Gemeinde wollen wir frühzeitig den Prozess mitgestalten. Viele Bürgerinnen und Bürger sind schon auf die Gemeinde zugegangen und haben nachgefragt, welche Möglichkeiten für Grafenrheinfeld gesehen werden.

Die Stadtwerke betreiben für das Stadtgebiet ein umfangreiches Fernwärmenetz mit der Nutzung der Wärme aus dem GKS, dem Gemeinschaftskraftwerk im Hafen. Es liegt das Angebot der Stadtwerke vor, die Versorgung der Gemeinde Grafenrheinfeld prüfen zu lassen.

Die Nähe zur Gemeinde Grafenrheinfeld mit dem Gewerbegebiet Maintal könnte die Versorgung der Gemeinde durch das Fernwärmenetz der Stadt Schweinfurt nahelegen.

Alle Möglichkeiten und Voraussetzungen müssen jedoch zunächst stichhaltig geprüft werden. Eine Studie der Machbarkeit wäre der erste Schritt.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt stellt eine mögliche Wärmestudie vor und steht für Fragen zur Verfügung.

Um sich ein Bild über die Umsetzbarkeit und Möglichkeiten zu machen, wäre eine entsprechende Machbarkeitsstudie zu veranlassen. Über diese muss der Gemeinderat entscheiden.

Diskussionsverlauf:

Der Erste Bürgermeister begrüßt Herrn Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt und trägt dem Gremium den Sachverhalt vor. Herr Kästner informiert, dass eine erste Abstimmung bereits währen der Corona Krise stattgefunden hat, als die Gasversorgung wegen der Gaskrise problematisch war. Herr Kästner informiert, dass bereits mit der Stadt Schweinfurt entsprechende Gespräche wegen der Versorgung stattgefunden haben. Derzeit sind wir auf Gasimporte der USA und Norwegen angewiesen. Herr Kästner informiert, dass Wärmepumpen nicht für jedes Gebäude geeignet sind. Es gibt nicht die eine Lösung, somit gibt es Überlegungen, ob Fernwärme für Grafenrheinfeld sinnvoll wäre. Her Kästner geht auf das Kommunale Wärmeplanungsgesetz ein. Hier gab es Neufassungen über die Pflichten der Kommunen unter 10.000 Einwohnern. Es ist vorgesehen, wenn das Gesetz so durchgeht, dass 65 % erneuerbare Energien für Neubauten vorgesehen werden. Es soll eine kommunale Wärmeplanung bis 2028 vorliegen. Hiernach können sich die Bürger ausrichten. Eine mögliche Förderung ist noch offen, es sind Fördervolumen zwischen 30 und 70 Prozent geplant. Diese ist wohl abhängig vom Einkommen und auch der Schnelligkeit der Umsetzung.

Herr Kästner geht im Rahmen einer Präsentation auf die Ist-Situation ein. Die Präsentation wird zum Bestandteil dieser Niederschrift erklärt. Herr Kästner erklärt, dass die Stadtwerke Schweinfurt eine jährliche Anschlussleistung von 2 Megawatt hat.

Herr Kästner erklärt, dass das vorhandene Nahwärmenetz ausbaufähig ist. Möglich ist auch, die Systeme zu verbinden. Bei der Fernwärmeplanung müssen auch Leitungsrechte und umweltbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Es handelt sich um 2 Rohre, die entsprechend an das vorhandene System angebaut werden müssen. Herr Kästner geht auf die Varianten ein, die zunächst in einer Studie geprüft werden müssen. Die Kosten für die Studie würden sich auf ca. 75.000,00 Euro belaufen.

Herr Kästner betont, dass es sich zunächst um keine kommunale Wärmeplanung, sondern lediglich um eine Machbarkeitsstudie handelt.

Dem Ersten Bürgermeister ist wichtig, dass zunächst eine fundierte Planung erstellt wird. Fraglich ist, ob der Gemeinderat Interesse hat, hier weiterzumachen.

Gemeinderätin Frau Braun fragt nach, ob diese Machbarkeitsstudie gefördert werden kann und führt das Beispiel der Gemeinde Münnerstadt an im Hinblick auf den Klimaschutzmanager und der gewährten Förderung. Der Erste Bürgermeister hat bei der Ife nachgefragt, ob Fördermöglichkeiten vorhanden sind. Herr Kästner erklärt, dass Fördergelder hierfür zwar sehr wahrscheinlich vorhanden sind, jedoch ist in diesem Fall wohl keine Förderung möglich, da es keine Ausschreibung gibt.

Gemeinderat Herr Binder fragt nach weiteren Möglichkeiten unabhängig von der Fernwärme. Herr Kästner erklärt, dass eine kommunale Wärmeplanung für Grafenrheinfeld empfehlenswert wäre, v.a. in Bezug auf das Nahwärmenetz und der Gebäudestruktur.

Gemeinderat Herr Weinig stellt fest, dass eine Studie sehr wichtig wäre, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Diese Studie muss fundiert sein. Er ist für eine Beauftragung der Studie. Der Erste Bürgermeister schließt sich dem an. Er führt aus, dass die Gemeinde Grafenrheinfeld unmittelbar an das Gewerbegebiet Maintal angrenzt und sich hieraus Vorteile ergeben. Die Fernwärme liegt somit direkt an der Gemeindegrenze an.

Gemeinderätin Frau Verne betont, dass das Konzept der kommunalen Wärmeversorgung etwas komplett anders ist wie die Wärmestudie. Für sie wäre der erste Schritt zu prüfen, ob das Nahwärmenetz ausgebaut werden kann. Ihr wäre eine Autarkie wichtiger als eine Abhängigkeit von einem Energieversorger. Sie informiert, dass es nicht klimaneutral ist, Müll zu verbrennen. Sie bittet erstmal zu prüfen, ob sich die Gemeinde autark aufstellen kann. Frau Verne führt weiterhin aus, dass auch die Kläranlage in Bergrheinfeld saniert wird, ggf. kann hier die Abwärme genutzt werden. Auch dies sollte betrachtet werden.

Herr Kästner informiert, dass das vorhandene Nahwärmenetz nicht ausreicht, um die Gemeinde zu versorgen. Auch über die Zukunft sollte nachgedacht werden.

Gemeinderat Herr Weidinger fragt nach dem regenerativen Ersatz für die Kohle. Herr Kästner erklärt, dass man überlegt Klärschlamm zu verbrennen. Es gibt die Verpflichtung zur Rückgewinnung von Phospor. Deshalb wird es Mono-Klärschlammverbrennungsanlagen geben. Der getrocknete Klärschlamm kann verwertet werden. Hierzu laufen jedoch noch Überlegungen. Fraglich ist auch, ob man die Wärme zwischenspeichern kann.

Gemeinderat Herr Weidinger äußert seine Bedenken zum evtl. Zukauf von Müll, um die Versorgung zu gewährleisten. Herr Kästner sagt, dass die Anlage ausgelastet ist. Von einer Substitution ist man derzeit jedoch weit entfernt.

Der Erste Bürgermeister appelliert an das Gremium eine Entscheidung zu treffen.

Gemeinderätin Frau Verne sagt, sie möchte keine Wärmestudie in Auftrag geben, ohne dass die Möglichkeiten vor Ort geprüft worden sind.

Gemeinderat Herr Kupcyzk möchte wissen, wie lange die Studie in Anspruch nimmt. Herr Kästner sagt, dies muss in einem Jahr abgeschlossen sein.

Gemeinderat Herr Binder fragt nach der Wirtschaftlichkeit, v.a. im Hinblick auf das notwendige Aufgraben der Straßen und dem Anschluss der Bürger.

Herr Kästner sagt, es ist eine strategische Entscheidung, die die Gemeinde aufgrund des Gebäudestandards zu treffen hat.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Stadtwerke zur Kenntnis und steht einer Prüfung der Möglichkeit der Nutzung von Fernwärme grundsätzlich positiv gegenüber. Die Verwaltung wird beauftragt, die Machbarkeitsstudie zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 10 : 4

Sachverhalt:

Durch Rechtsanwalt Dr. Krafft wurde im Auftrag der Gemeinde Grafenrheinfeld ein Sicherheitskonzept erstellt. Ziel ist es, etwaige Unfälle und Schäden von Besuchern des Badesees durch eine Beschilderung und sonstige organisatorische bzw. bauliche Maßnahmen zu vermeiden. Ziel ist, dass der Betrieb des Badesees auch ohne Badeaufsicht und Wasserrettungsdienste möglich ist. Die Haftung der Gemeinde, bzw. der Gemeindevertreter und des Gemeinderates muss unbedingt verhindert werden.

Ziele des Sicherheitskonzeptes:

Primärziel eines Sicherheitskonzepts für Kommunen ist es, Unfälle zu verhindern. Das allgemeine Lebensrisiko kann allerdings nie ausgeschlossen werden. Der Ausschluss jeglicher Gefährdung und damit von Unfällen wird auch von der Rechtsprechung nicht gefordert.

Sekundärziel der Sicherheitskonzepte ist es deshalb, eine zivil- und/oder strafrechtliche Haftung der Kommune, ihrer Organe (Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte) sowie ihrer Bediensteten soweit als möglich auszuschließen, wenn sich trotz aller Bemühungen ein Unfall ereignet.

Dieses Sekundärziel ist jedenfalls dann erreicht, wenn die Kommune nachweist, dass sie die Sach- und Rechtslage von externen Spezialisten gutachterlich hat prüfen lassen, auf dieser Grundlage ein den Anforderungen genügendes Sicherheitskonzept erstellt und umgesetzt wurde.

Ein Sicherheitskonzept muss zwingend auf den Einzelfall zugeschnitten sein. Denn nach der Rechtsprechung erfordert die Prüfung der Gefahrabwehr eine Einzelfallbetrachtung. Mit anderen Worten: Die bloße Übertragung eines schon getroffenen „ex-ante“ Urteils auf andere Gefahrstellen genügt den Anforderungen der Rechtsprechung in der Regel nicht. Dies bedeutet im Grunde, dass eigene organisatorische Veranlassungen notwendig sind. Der bloße Verweis auf andere Fälle bzw. Urteile genügt dem nicht.

Herr RA Krafft hat sich die bisher umgesetzten Maßnahmen angesehen, hat diese abgenommen und erstellt derzeit das Abnahmeprotokoll und im Nachgang dazu das Rechtsgutachten. Das gesamte Sicherheitskonzept dient der Unfallvermeidung sowie der Exkulpation (Vermeidung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit) der kommunalen Entscheidungsträger inklusive des Gemeinderates.

Im Vorfeld hat Herr Dr. Krafft mitgeteilt, dass nach der erfolgten Umsetzung der Gefahrenabwendungsmaßnahmen weder eine Wasseraufsicht, noch eine Wasserrettung gestellt werden muss.

Es steht der Gemeinde nun frei, den Badesee auch wieder unter der Woche zu öffnen. Die bisherige Regelung der Öffnung nur am Samstag, Sonntag und den Feiertagen war dem Umstand geschuldet, dass die DLRG nur an diesen Tagen die Wasseraufsicht übernehmen konnte.

Nach unseren Erfahrungen sollte die Anlage morgens geöffnet und abends geschlossen werden, um ungewünschte Nutzungen zu Nachtzeiten zu vermeiden und Vandalismus vorzubeugen.

Wenn der Gemeinderat die Öffnung beschließt, wäre die Reinigung der Toiletten entsprechend zu erweitern, sowie eine Lösung für die Übernahme des Schließdienstes am Morgen und am Abend zu regeln. Dies würde die Verwaltung dann organisieren. Hierfür könnten die Aushilfshausmeister am Abend herangezogen werden oder eine andere personelle Lösung auf geringfügiger Basis gefunden werden.

Diskussionsverlauf:

Der Erste Bürgermeister trägt dem Gremium den Sachverhalt vor und begrüßt Herrn Dr. Krafft von der gleichnamigen Kanzlei. Herr Dr. Krafft stellt dem Gremium anhand einer Präsentation die Rechtslage vor. Die Präsentation wird zum Bestandteil dieser Niederschrift erklärt.

Herr Dr. Krafft geht auf die Grundlagen seiner Arbeit ein und erklärt, warum eine rechtliche Beratung und Abklärung immer wichtiger wird. Das Augenmerk ist insbesondere auf Kinder zu richten. Die Kommunen müssen sich den gesellschaftlichen Anforderungen stellen.

Herr Dr. Krafft geht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des Haftungsrisikos ein. Herr Dr. Krafft geht auf den Begriff „case law“ ein. Wichtig ist, dass niemand geschädigt wird. Diese einschlägigen Vorschriften befinden sich im BGB und im Strafgesetzbuch. Case Law bedeutet Fälle, die zu ähnlichen Sachverhalten geführt haben. Das Recht der Verkehrssicherungspflichten ist das Recht, das einem überall begegnet, z.B. auch bei den Räum- und Streudiensten. Beim Zivilrecht kann nur die Kommune verklagt werden. Dies ist durch die kommunale Haftpflichtversicherung abgedeckt. Auf der Ebene des Zivilrechts gibt es keine persönliche Haftung.

Nicht unterschätzt werden darf der sog. Reputationsschaden im Strafrecht. Im Strafrecht gibt es eine persönliche Verantwortlichkeit. Es ist abzustellen auf das Organisationsverschulden der kommunalen Entscheidungsträger (Bürgermeister, Geschäftsleiter, Bauhofleiter). Weiterhin geht Herr Dr. Krafft auf die Gremienkausalität ein.

Herr Dr. Krafft geht auf das sog. „ex-ante“ Urteil ein. Die Adressaten der Gefahrenabwehr sind v.a. Kinder. Das Primärziel ist, dass keine Unfälle passieren. Jedoch ist dies unwahrscheinlich. Das Sekundärziel ist die Vermeidung von strafrechtlichen Verfolgungen.

Beim Naturbadeplatz ist zu beachten, dass beim Steg bzw. der Badeinsel eine Wasseraufsicht erforderlich ist. Hier ist zwischen der Wasserrettung und der Wasseraufsicht zu unterscheiden.

Herr Dr. Krafft geht auf den Leitfaden ein. Ein Sicherheitskonzept besteht auf mehreren Stufen der Leistungserbringung. Nun sind die Umstände am Naturbadeplatz zu betrachten, v.a. ob sich bereits Unfälle ereignet haben (Unfallhistorie). Herr Dr. Krafft geht auf die Beachtensvermutung des BGH ein. Das entscheidende Kriterium für eine Wasseraufsicht ist die Frage des Eintritts. Wenn ein Eintrittspreis verlangt wird, wird ein höherer Sicherheitsstandard erwartet. In Grafenrheinfeld wird keine Wasseraufsicht benötigt.

Die Badestellensatzung muss noch aufgehoben werden. Diese ist aufzuheben und ersatzlos durch eine Hausordnung zu ersetzen. Dies begründet sich auf § 340 StGB. Wichtig ist, dass der Haftungsmaßstab reduziert wird. Sowohl für den Badebetrieb als auch für die Veranstaltungen wird ein Sicherheitskonzept benötigt.

Herr Dr. Krafft sagt, dass die künftige Umzäunung naturverträglich sein sollte. Es ist möglich, dass die Türe im vorderen Bereich offen bleibt. Hierdurch kann es natürlich passieren, dass Jugendliche Partys feiern.

Gemeinderätin Frau Verne stellt fest, dass es wichtig ist, vor den Planungen der evtl. Baumaßnahme Herrn Dr. Krafft hinzuziehen.

Gemeinderat Herr Wegner möchte wissen, ob nun noch eine Wasserrettung durch die DLRG benötigt wird. Herr Dr. Krafft sagt, dass dies nicht notwendig ist. Über die Pflicht hinaus ist es noch möglich, dass noch ein Verbandskasten installiert wird. Weitere Schilder müssen noch angebracht werden.

Der Erste Bürgermeister bittet das Gremium nun um Diskussion hinsichtlich der Öffnungszeiten. Gemeinderat Steffen Scholl ist der Meinung, dass man den Haupteingang rund um die Uhr geöffnet lassen sollte. Gemeinderätin Frau Braun schließt sich dem an. Ggf. könnte man jedoch überlegen, den Badesee zu schließen, wenn die Abschlusspartys der Schulen stattfinden.

Nach der Diskussion fasst der Gemeinderat einen abweichenden Beschluss vom Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und bescheißt den Badesee sobald als möglich auch unter der Woche zu öffnen. Die Verwaltung wird beauftragt die notwendige Reinigung zu regeln.

Abstimmungsergebnis: 11 : 3

Sachverhalt:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22.05.2023 auf die Erstellung einer Bauleitplanung für Vorrang-, Vorbehalts oder Ausschlussgebiete für PV-Freiflächenanlagen

Nach gegenwärtiger Rechtslage sind PV-Freiflächenanlagen nach § 35 Abs. 1 Ziff. 8 BauGB im Außenbereich privilegiert, wenn sie in einer Entfernung bis 200 m an Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten Netzes liegen. Im Gemeindegebiet Grafenrheinfeld finden sich keine Flächen im Außenbereich, die diesen Privilegierungsanforderungen entsprechen. PV-Freiflächenanlagen können daher im Außenbereich nur errichtet werden, wenn zuvor durch einen Bebauungsplan entsprechendes Baurecht geschaffen wird. Dies gilt unabhängig davon, ob die Anlagen auf gemeindeeigenen Flächen oder im Eigentum Dritter stehenden Flächen errichtet werden sollen.

Ein Bedarf für eine vorauseilende Bauleitplanung ohne konkret an die Gemeinde herangetragene Bauwünsche besteht daher nicht.

Auf der Ebene der gemeindlichen Bauleitplanung können keine Vorrang-, Vorbehalts- oder Ausschlussgebiete dargestellt oder festgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um Instrumente der Bauordnung, die durch Zielfestlegungen im Regionalplan erfolgen, für welche die Gemeinde jedoch unzuständig ist.

Eine für die Gemeinde grundsätzlich mögliche Änderung des Flächennutzungsplans zur Darstellung von Konzentrationszonen für PV-Freiflächenanlagen macht angesichts des Umstandes, dass PV-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet praktisch nicht als privilegierte Anlagen zulässig sind, keinen Sinn. Der damit verbundene Planungsaufwand einschließlich der Kosten fiele der Gemeinde zur Last und könnten nicht von späteren Betreibern wieder ersetzt werden.

Die Leistungskraft der Gemeinde steht der Planung, Errichtung und dem Betrieb eigener PV-Freiflächenanlagen auf gemeindeeigenen Flächen entgegen. Die Gemeinde wird die Nutzung gemeindeeigener Flächen für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen erst dann prüfen, wenn konkrete Investoren und Betreiber hierzu herantreten.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt eine Bauleitplanung für die privilegierten PV-Freiflächenanlagen erstellen zu lassen.

Abstimmungsergebnis: 5 : 9

Der Antrag ist abgelehnt.

Sachverhalt:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 22.05.2023 auf grundsätzlichen Einsatz von PV-Anlagen auf allen gemeindlichen Dach- und Fassadenflächen.

Die Gemeinde steht einer Nutzung gemeindlicher Gebäude für die Installation von PV-Anlagen auf Dachflächen und an Fassaden grundsätzlich offen gegenüber.

Die Gemeinde hat bereits in den vergangenen Jahren neben dem langjährigen Förderprogramm zu Beginn der Markteinführung der Photovoltaik-Technik für private Haushalte auch selbst PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften installiert. So betreibt die Gemeinde neben der PV-Anlage auf dem Bauhof und auf dem Fröschloch-Kita auch zwei PV-Anlagen auf dem Rathaus.

Auch auf dem Dach der neuen Lagerhalle ist eine PV-Anlage zur Eigennutzung für die Altmainsporthalle, die Kulturhalle und die Schule in Vorbereitung

Ob die Dach- und Fassadenflächen für solche Anlagen geeignet sind, hängt u.a. von den folgenden Voraussetzungen im Einzelfall ab:

- Die Gebäude müssen für die Installation bautechnisch geeignet sein. Die Unterhaltung des Gebäudes darf dadurch nicht wesentlich erschwert werden (z.B. Sanierungsbedarf von Fassaden und Dächern).

- Die Belange des Denkmalschutzes und des Ortsbildes müssen gewahrt bleiben.

- Der Betrieb der Anlagen muss wirtschaftlich sein, d.h. der zu erzielenden Stromertrag muss auch ohne Fördermittel langfristig wirtschaftlich darstellbar sein.

- Die Gemeinde wird selbst solche Anlagen errichten und betreiben, wenn der produzierte Strom im Wesentlichen von dem Gebäude selbst genutzt werden kann und dies unter Berücksichtigung der damit ersparten externen Energieversorgung wirtschaftlich ist.

Es besteht im GR Konsens, dass PV-Anlagen dort, wo diese wirtschaftlich sinnvoll sind, zu errichten. Die Entscheidung darüber sollte individuell diskutiert und getroffen werden.

Sämtliche gemeindliche Liegenschaften wurden bereits in der Vergangenheit auf die Eignung für PV-Flächen untersucht.

Mit einem Grundsatzbeschluss zum Einsatz von PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden gemeindlicher Gebäude bindet sich der Gemeinderat in der Gegenwart für die Zukunft. Ein Einzelfallbeschluss, dass eine bestimmte Dachfläche aus bestimmten Gründen für den Einsatz einer PV-Anlage z. B. nicht gewünscht wird, würde zur Notwendigkeit führen, den Grundsatzbeschluss dann wieder aufheben zu müssen.

Beschluss:

Der Gemeinderat Grafenrheinfeld beschließt grundsätzlich den Einsatz von Photovoltaikanlagen auf allen bestehenden und zukünftigen gemeindeeigenen Dach- und Fassadenflächen.

Der Gemeinderat Grafenrheinfeld beschließt die Umsetzung sofort zu beginnen.

Die Verwaltung wird beauftragt:

- Die bestehenden Dach- und Fassadenflächen aller gemeindeeigenen Liegenschaften werden auf ihre Eignung für die Installation von PV-Anlagen untersucht. Neben der erwarteten Strommenge soll die Möglichkeit der Eigenstromnutzung berücksichtigt werden.

- Anhand der Rangfolge wird mit dem Aufbau der Anlagen auf den geeigneten Flächen begonnen. Ziel ist es, zeitnah alle Flächen mit PV-Anlagen zu bebauen.

- Die Möglichkeit, ein energetisches Quartierkonzept für verbundene oder nahe beieinanderliegende Gebäude der Gemeinde Grafenrheinfeld einzusetzen, soll geprüft werden.

- Alle Möglichkeiten die PV-Anlagen zu planen und zu betreiben (z.B.: Eigenregie, Bürgerbeteiligung, Energiegenossenschaft, Planungs- und Betreiberfirma) sind zu betrachten.

- Für Neubauten werden PV-Anlagen prinzipiell geplant und umgesetzt.

Abstimmungsergebnis: 5 : 9

Der Antrag ist abgelehnt.